肥大化した塊根部がぼってりと愛くるしい姿の【パキポディウム・グラキリス】

塊根植物界では人気№1と言っても過言ではないほど、人気のコーデックスです。

人気№1なんて照れちゃうな~

ぼってりした株姿が凄く愛らしいね!

この記事では実際に【パキポディウム ・グラキリス】を育てている私が体験談を踏まえながら育て方を解説していきます!

結論、基本的な育て方はこのような感じです↓

そのほかにも【肥料、病害虫】なども含めて詳しく解説していきます!

それでは、どうぞ!

\気になる項目へ飛んでね!↓/

【パキポディウム・グラキリス】詳細情報

| 植物名 | パキポディウム・グラキリス(和名:象牙宮) |

| 原産地 | マダガスカル南西部 |

| 分類 | キョウチクトウ科、パキディウム属 |

| 成長適温 | 春~秋(20度~35度) |

| 成長速度 | 遅い |

| 暑さ | 強い |

| 寒さ | 弱い(10度以下は×) |

| 気候 | 日当たり、風通しの良い場所 |

| 用土 | 水はけの良い用土 |

| 水やり | 成長期は用土がしっかりと乾いてから、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与える |

特徴

肥大化した塊根部分は植物とは思えない色、質感の表皮。その像のような見た目から和名では「象牙宮」(ぞうげのみや)と言われています。

枝の先端には細い葉をつけ、先端近くには棘を付けます。

休眠明けの春には黄色い花を咲かせます↓

同じグラキリスでも1つ1つ個性があり、枝の数や塊根部分のフォルムが変わってきます。

その愛くるしい姿に魅了され、グラキリスをいくつも集めるコレクターも多数います。

赤肌のグラキリスと緑肌のグラキリス↓

個性豊かでおもしろいね!

生育環境

グラキリスはマダガスカル南西部に自生しており、特に「イサロ国立公園」では保護されているグラキリスが数多く見られます。

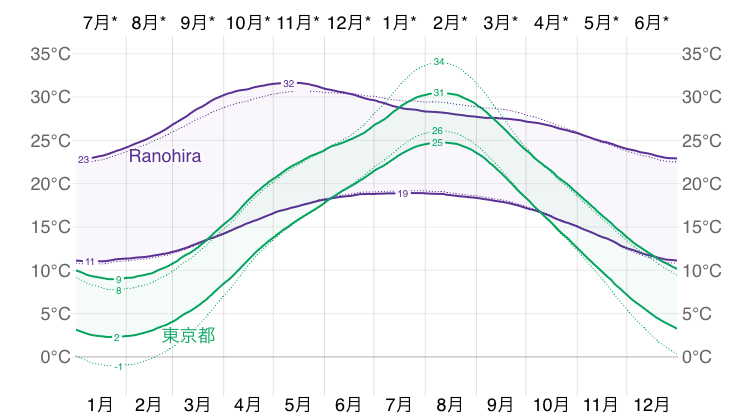

そんなイサロ国立公園に近い都市ラノヒラ(Ranohira)の気候は以下の通りです↓

グラフによると「Ranohira」の気温は年間で11度~32度まで変化し、1番気温の下がる時期でも、ほぼ10度以下にはならないようです。

この事からグラキリスの成長適温は20度~35度で日本では春~秋が成長期になり、冬の寒さには非常に弱いことが分かります。

春~秋の成長期はできるだけ風通しの良い室外で育ててあげましょう。

秋~冬にかけて、気温が15度近くになってくると紅葉~落葉が始まります。

グラキリスが落葉したら屋内に取り込んで、出来るだけ10度以下にならないように管理してあげましょう。

落葉しないグラキリスに関しては少し寒さに当ててあげて落葉を待った方が良いですが、気温が8度以下になりそうな場合は屋内に避難させましょう。

落葉させた方が良い理由は?

グラキリスは葉を全て落とすことで株内に体力を温存させて春に花を咲かせることができます。

また、葉が全て落葉していれば、ほぼ蒸散することがないため冬の休眠期は断水で管理することが可能になり、管理が楽になるメリットがあります。

グラキリスは寒さに弱いから冬越しには注意が必要だね!

日当たり

グラキリスは非常に日光を好むので、年間を通して日当たりの良い場所で管理します。

日当たりの良い環境で育てる為に、成長期(春~秋)には出来るだけ屋外で管理して直射日光を沢山当ててあげましょう。

グラキリスは日光が大好きなので、夏場の強い日差しでも基本的に遮光は必要ありません。

ですが、西日が強く当たる場所や、冬の室内管理から春先の屋外管理に切り替えの際にいきなり直射日光(強光)に当てた場合などは葉焼け(株焼け)を起こしてしまう事があるので注意が必要です。

(冬の期間の)室内管理から、春先の屋外管理に切り替える際は徐々に日当たりの良い場所に移動させて日光に慣らしてあげましょう。

また、冬の時期に室内管理をしている時でも、出来るだけ日当たりの良い窓辺に置いて、沢山の日光に当ててあげると耐寒性も高める事ができます。(※夜間の窓際は低温になることがあるので注意!)

グラキリスは落葉後も表皮から光合成ができると言われているよ!

グラキリスは年間を通して日当たりの良い場所を好むので、どうしても室内管理になってしまう人は「育成ライト」を活用しましょう。

育成ライトがあれば、日照時間が短い冬の時期も「徒長」や「日照不足」になることなく乗り切ることができます↓

我が家では冬の室内管理時は育成ライトを使用しています。

照射距離は3万ルクス~5万ルクスくらいになるように調節して、1日10時間~12時間当てています↓

グラキリスに育成ライトを使用する場合は光量(LUX)と照射時間を意識して光を当ててあげようね!

しっかりと光量を調節したい場合は「照度計」の使用をおススメします↓

もちろん、普段の植物を置いている環境の光量も測る事ができるのでしっかりと光量が確保できているか心配な方にもおすすめです。

水やり

植物の水やりに正解は無いのであくまで参考程度に読んで頂き、自分の植物の環境にあった水やりを見つけて頂きますようお願いします。

グラキリスは乾燥には強いので、根腐れに気を付けながら乾燥気味に育てます。

基本的には用土がしっかりと乾いてから、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えましょう。

春

春、気温が15度~20度を超えてくると休眠からあけて徐々に葉が生えてきます。

休眠からあけてすぐはまだ水を吸う力も弱いので、少な目の水やりから開始します。

グラキリスが動き出して来たら成長に合わせて徐々に水の量を増やしていきましょう。

葉が芽吹きだし、成長が活発になってきたら鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えます。

メリハリが水やりのコツだよ!

夏

夏も成長期です。

用土が乾いたら、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えましょう。

葉が生え揃うと葉の「蒸散作用」も活発になり、根から水分を吸収するスピードも早くなってきて、用土が乾くのが早くなります。

蒸散とは?

主に植物の葉の気孔から植物の体内にある水分が水蒸気になって外に出る事。

また、夏場は気温の高い日中に水やりをしてしまうと蒸れて塊根が腐ってしまう原因になるので、夏場は日中を避けて、気温が低くなってくる夕方頃に水を与えましょう。

株の温度を下げてあげるイメージで水やりをしようね!

秋

秋、気温が20度以上あるなら成長期です。

通常通り、用土が乾いてから鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えましょう。

気温が15度近くになってくると、葉が紅葉しはじめて休眠の準備に入ります。

落葉しだしたら徐々に水を与える頻度、量を減らしていきましょう。

冬

冬、グラキリスが完全に落葉すると休眠状態になり成長が止まります。

休眠状態は動物で言う冬眠みたいなものだよ!

完全に落葉すると、水分が株内から出ていくことがほぼ無くなるので、断水管理ができます。

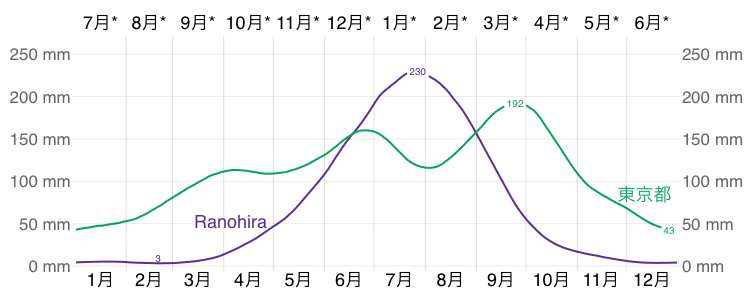

グラキリス自生地周辺の降雨量について

パキポディウム・グラキリスはマダガスカルの「イサロ国立公園」に多数自生しています。

参考程度にグラキリスの自生地周辺(Ranohira)の年間降雨量を見ておきましょう↓

イサロ国立公園周辺都市「Ranohira」は乾季と雨季が明確に分かれている事が分かります。

降水量が1番少ない時期は3㎜程度、1番多い時期は230㎜もの雨が降ります。

この事からも休眠期はほぼ水を必要とせず、成長期に多く水を欲することが分かります。

ですが、成長期の水やりも根腐れに気を付けてしっかりと用土が乾いてから水を与えた方が安心です。

みんなも植物の状態を見ながら、最適な水やり頻度を見つけてあげようね!

用土

水はけの良い用土を使用しましょう。

我が家の用土は(赤玉土、鹿沼土、軽石、ゼオライト)を混ぜた用土を使用しています。※水はけを良くするために用土は必ずフルイにかけて微塵を取り除いておきましょう。

用土作りが難しい方は「塊根植物用の培養土」がオススメです↓

粒が硬くて排水性が良いからオススメだよ!

植え替え

グラキリスは環境の変化に弱い植物なので、しっかりと根が張るまで植え替えは行いません。(※用土が悪い場合は例外)

出来れば2年~3年を目安に植え替えを行いましょう。

植え替えは春(4月~5月)の間に行います。

本格的な成長期前に行う事で冬の休眠期までにしっかりと根を張ることが出来て、調子を崩すことなく冬越しが出来るようになるでしょう。

植え替えを行う際は、あらかじめ水やりを止めておき、しっかりと用土を乾燥させておきます。

植え替え時の根へのダメージを最小限に抑えるためだよ!

実際のグラキリス植え替え手順↓

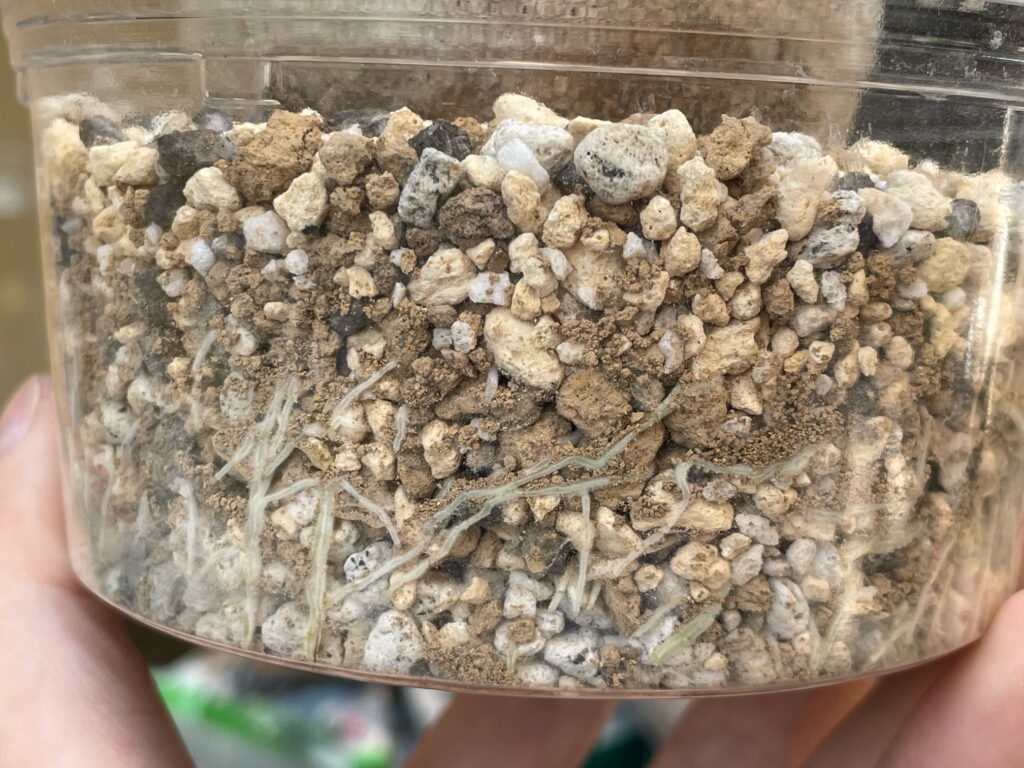

発根管理でしっかりと根が出たグラキリスを植え替えました。

グラキリスの根っこは脆くちぎれやすいので植え替えは慎重に行います。(この時に茶色く枯れてしまっている根は取ってしまって大丈夫です。)

用土の中に隙間が出来ないように鉢を叩いたりしながら、しっかりと用土を安定させていきましょう。

このグラキリスに関してはせっかく発根した新鮮な根を傷つけないように根をほぐさずそのまま植え付けました。

植え替え完了後もすぐに水やりはせずに、2~3日慣らします。(根の切り口から菌が入るのを防ぐ為)

植え替え時にまだ葉が出てきていない場合は水やりをしなくても大丈夫です。

植え替えを行う際は用土の中に害虫予防の「オルトランDX」と緩効性肥料の「マグァンプK」を入れておきましょう。

害虫予防の「オルトランDX」と肥料の「マグァンプK」は用土に混ぜて使える、僕たちの強い味方だよ!

春が来てグラキリスが動き出すまで我慢しましょう。

肥料

グラキリスは植え替え時に元肥、成長期(春〜秋)に追肥を与えるとさらに元気に成長してくれます。

元肥は植え替え後の根の初期生育を助ける肥料です。

元肥は虫のわかない、肥料焼けのしにくい、「マグァンプK」などの緩効性肥料がオススメです。

緩効性肥料とは?

肥料の溶け方を遅くしたもので、植物の成長に合わせてゆっくりと土に溶けだす肥料。

植物が肥料を欲しい時に必要なだけ肥料成分を与える事が出来るので、肥料焼けを起こしにくいのも特徴です。

元肥だけでも成長させることは出来ますが、もっと成長させたい方は成長期(春〜秋)に追肥を行いましょう。

追肥として液体肥料を与える場合は月に1回~2回程度、規定より薄めた液肥を与えましょう。オススメは(ハイポネックス)です。

ですが、液体肥料を多く与える事によって起こる肥料焼けや肥料過多には注意が必要です。

春の時期、最初に液肥を与える場合は記載の分量の半分で希釈して与えてあげるのがオススメです。

肥料が上手く吸えて、成長が活発になっていることが確認出来次第、徐々に液肥の量を増やしてあげると良いでしょう。

液肥は薄め薄めを意識しようね!

置き肥を与える場合は、成長期に用土の上に置くだけです。

水やりのたびに緩効性の固形肥料が少しずつ溶け出して肥料成分がゆっくりと効いてくるのが特徴です。

固形肥料(置き肥)の注意点としては固形肥料が直接、株や根に触れないように注意しましょう。

オススメは「マグァンプK小粒」です。

追肥のマグァンプK小粒に関しては用土の表面に一定量ばらまくだけで良いので、使い勝手も良くオススメです。

また、肥料を与えられない場面(植え替え後や植物が弱っている時)では、活力剤のメネデールなどを活用しましょう。

メネデールとは?

植物の成長に欠かせない「鉄」を根から吸収されやすい「イオン」の形で含む活力剤で、植物用のサプリメントのようなものです。

肥料には入っている「窒素、リン酸、カリ」がメネデールには入っていないため、肥料過多などの心配が無い事も特徴。

種まき方法

グラキリスは種まきで増やすことができます。

新鮮な種子を水に1日つけて水分を含ませます。

その後、無菌の用土の上に並べます。(種まき専用培養土がオススメ)

気温が25度以上をキープできる環境におき、光を当てていると発芽してきます。(好光性種子)

「ヒートマット」を使えば25度以上の環境が作れるので一年中種まきをすることが可能です↓

便利なアイテムは積極的に活用しようね!

発根管理

グラキリスのベアルート株(未発根株)を迎えた場合は発根管理が必要になってきます。

発根管理に関してはここに書ききれないぐらい書くことがあるので、こちらの記事をどうぞ↓

こちらは発根管理(苦戦編)の記事です↓

グラキリスは鮮度の良い株を迎える事ができれば、発根管理はそこまで難しいものではありません。

是非、皆さんもグラキリスの発根管理に挑戦してみてください!

発根管理の達成感がクセになりそうだね!

皆さんのグラキリスも無事に発根しますように!

病気、害虫

グラキリスは風通しの悪い場所で管理していたり、弱っている時は「ハダニ」や「カイガラムシ」が発生する事があります。

ハダニは暖かく、乾燥している環境で発生しやすい害虫で葉の養分を吸汁する非常に小さい害虫です。

ハダニの予防方法としては葉水をして乾燥するのを防いであげましょう。

カイガラムシは吸汁性の害虫で徐々に植物を弱らせていきます。

また、排泄物は「すす病」の原因となってしまうので、見つけ次第ピンセットなどで取り除きましょう。

すす病とは?

植物の汁を吸う害虫(アブラムシ、カイガラムシなど)が排泄物として糖分を排泄し、その害虫の排泄物にカビが生えた状態をすす病という。

害虫予防としては植え替えの際にオルトランDXを用土に混ぜ込んで、害虫が発生しやすい時期(5月~9月)に月に1回のペースでベニカXネクストスプレーなどの薬剤を吹きかけるなど対策をしましょう。

日々の観察で害虫が付いていないかを確認することも大事だよ!

最後に

パキポディウム・グラキリスは基本的には休眠時の冬越しと夏場の蒸れに注意することが出来れば元気に育てる事が出来るでしょう。

あとは、全ての植物に言える事ですが日々の観察でいち早く異変に気づき対処していきましょう。

皆さんも是非、愛くるしいぼってりボディのグラキリスを育ててみてください!

きっと、塊根植物の虜になってしまうでしょう。

少し現地球はハードルが高そうだと感じる方は実生のグラキリスであれば比較的育てやすいと思うので挑戦してみてください!

最後まで読んで頂き有難うございます!

一緒にボタニカルライフ楽しみましょう!