魚のひれのような棘が特徴的なユーフォルビア属【ユーフォルビア・ビグエリー】

大きな葉っぱも見ごたえがあるね!

別名「噴火竜」とも言うらしいよ!

この記事では実際に【ユーフォルビア・ビグエリー】を育てている私が体験談を踏まえながら育て方を解説していきます!

結論、基本的な育て方はこのような感じです↓

その他にも【肥料、病害虫】なども含めて詳しく解説していきます!

それでは、どうぞ!

\気になる項目へ飛んでね!↓/

【ユーフォルビア・ビグエリー】詳細情報

| 植物名 | ユーフォルビア・ビグエリー(和名:噴火竜) (Euphorbia viguieri) |

| 原産地 | マダガスカル |

| 分類 | トウダイグサ科、ユーフォルビア属 |

| 成長適温 | 春~秋(20度~35度) |

| 成長速度 | 普通~遅い |

| 暑さ | 強い |

| 寒さ | やや弱い(5度以下は×) |

| 気候 | 日当たり、風通しの良い場所 |

| 用土 | 水はけの良い用土 |

| 水やり | 成長期は用土がしっかり乾いたら、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与える |

特徴

こん棒のような幹

大きい葉っぱ

魚のヒレのような棘

日光不足だとあんまり太らずに徒長しやすいから気をつけようね!

生育環境

ユーフォルビア・ビグエリーはマダガスカル北部〜中央部の乾燥林帯に点々と自生しています。

環境としては、海岸寄りの開けた森林で、風化した石灰岩の岩場の割れ目に生えるとされています。

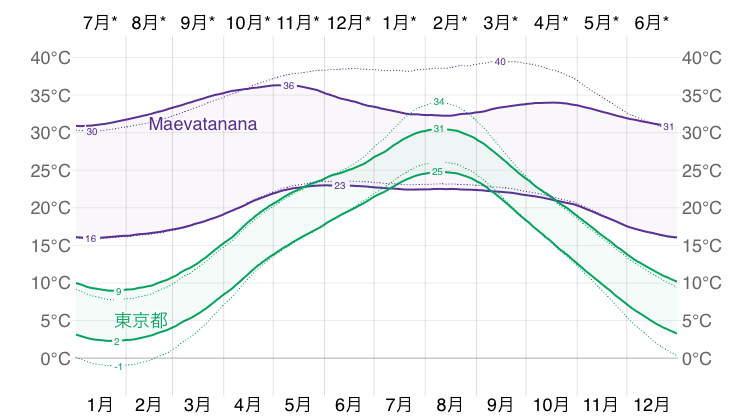

ビグエリーの自生地周辺都市、Maevatanana(マエヴァタナナ)の年間平均気温は以下の通りです↓

グラフによるとMaevatanana(マエヴァタナナ)の年間平均気温は16度~36度まで変化し、一番寒い時期でもほぼ15度以下にはならないようです。

この事からビグエリーの成長適温は20度〜35度で日本では春~秋が成長期になり、冬の寒さには弱いことが分かります。

冬の時期、ビグエリーの耐寒温度は5度と言われていますが、念のため気温が8度以下になりそうなら、屋内に取り込んで暖かい場所で冬越しをさせてあげましょう。

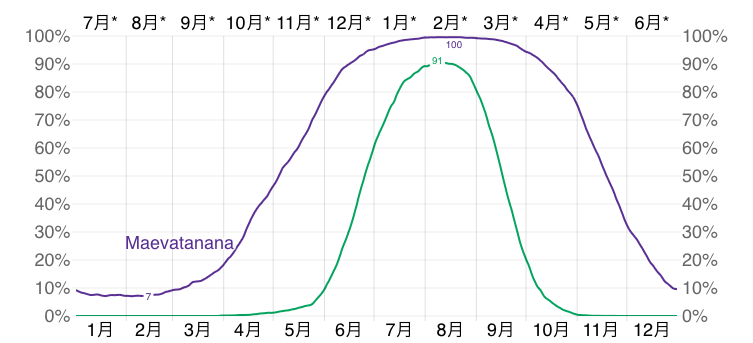

以下のグラフは東京都とMaevatanana(マエヴァタナナ)で高湿日が何日あるかの比較表です↓

グラフを見るとビグエリーの自生地周辺都市(Maevatanana)と東京都ではMaevatanana(マエヴァタナナ)の方が高湿日が多いようです。

日本の高温多湿の夏の時期も蒸れて枯れてしまう事はあまり無いかと思いますが、病害虫予防のためにも風通しの良い場所で管理してあげましょう。

室内で管理する場合はサーキュレーターを回して空気の流れを作ってあげようね!

日当たり

年間を通して日当たりの良い場所で管理します。

日当たりの良い環境で育てる為に、成長期(春~秋)には出来るだけ室外で管理して日光を沢山当ててあげましょう。

ビグエリーは成長期には株全体を覆うほどの大きな葉を広げるので株焼けの心配はあまりありません。

なので、夏の時期でも直射日光に沢山当てて上げましょう。

葉焼けの症状が見られた場合は軽く遮光(20%ほど)してあげると良いよ!

冬の時期は葉を全て落として休眠しますが、休眠期も出来るだけ日当たりの良い場所に置いて、沢山の日光に当ててあげると耐寒性も高める事ができます。(※夜間の窓際は低温になることがあるので注意!)

耐寒性が上がると、調子を崩す事なく冬越しが出来るようになるよ!

どうしても室内管理になってしまい、充分な光量を確保できない場合は「育成ライト」を活用しましょう。

育成ライトがあれば日照時間が短い冬の時期も「日光不足」で弱ってしまう事なく、冬越しができます。

水やり

植物の水やりに正解は無いのであくまで参考程度に読んで頂き、自分の植物の環境にあった水やりを見つけて頂きますようお願いします。

ビグエリーは乾燥には強いので年間を通して乾燥気味に育てます。

基本的には用土がしっかりと乾いてから、水をたっぷりと与えましょう。

春

春、気温が15度~20度を超えてくると休眠からあけて新葉が出てきて徐々に成長を始めます。

休眠からあけてすぐはまだ水を吸う力も弱いので、少な目の水やりから開始します。

ビグエリーが動き出して来たら成長に合わせて徐々に水の量を増やしていきましょう。

成長が活発になって新葉が大きくなってきたら鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えます。

日々の観察が大切だね!

夏

夏も成長期です。用土が乾いたら、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えましょう。

ですが、気温の高い日中に水やりをしてしまうと鉢内の急激な温度上昇により、根が痛んでしまう事があります。

夏場は日中を避けて、気温が低くなってくる夕方頃に水やりを行いましょう。

秋

秋、気温が20度以上あるなら成長期です。

通常通り、用土が乾いてから鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えましょう。

気温が15度以下になると成長が鈍化して、少しずつ落葉が始まります。

徐々に水を与える頻度、量を減らしていきましょう。

冬

冬、気温が10度以下になり、全ての葉が落ちると休眠状態になり成長が止まります。

休眠状態は動物で言う冬眠みたいなものだよ!

休眠状態のビグエリーは水をほぼ吸収しないので月に1回、株元に1日くらいで乾く程度の軽い水やりをしましょう。

そうすることで、細根が完全に枯れてしまうのを防ぎ、春の休眠あけにスムーズに成長を開始することができます。

ビグエリー自生地周辺の降雨量について

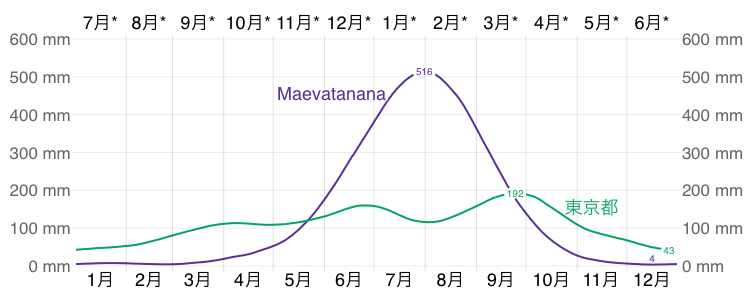

参考程度にユーフォルビア・ビグエリーの自生地周辺(Maevatanana)の年間降水量を見ておきましょう↓

グラフを見ると明確に雨季と乾季が分かれているのが分かります。

降雨量が一番少ない時期は4㎜程度、1番多い時期は516㎜もの雨が降ります。

この事からも、ビグエリーは成長期に水を沢山欲しがることが分かります。

成長期でも水やりのメリハリは付けて根腐れしないように注意しようね!

ビグエリーの水やりポイント

ビグエリーは株に対して非常に大きな葉を広げるので、成長期は蒸散作用が活発になり、水不足になることがあります。

また、ビグエリーは水が不足すると葉が丸まってきたり、垂れたりしてきます↓

ですが、根腐れなどで水が吸えていない場合も同じ症状が出るので、根腐れが起こらないように用土がしっかりと乾いたことを確認してから水やりをしましょう。

水不足で枯れてしまう事はあまり無いから、水の与えすぎに注意だね!

用土

水はけの良い用土を使用しましょう。

我が家の用土は(赤玉土、鹿沼土、軽石、ゼオライト)を混ぜた用土を使用しています。※水はけを良くするために用土は必ずフルイにかけて微塵を取り除いておきましょう。

用土作りが難しい方は「塊根植物用の培養土」がオススメです↓

粒が硬くて排水性が良いからオススメだよ!

植え替え

ビグエリーは根がある程度しっかりと張った方が元気に育ってくれるので2年~3年を目安に植え替えを行いましょう。

植え替えを行う際は、あらかじめ水やりを止めておき、しっかりと用土を乾燥させておきます。

植え替え時の根へのダメージを最小限に抑えるためだよ!

植え替えは出来れば春(3月後半~5月)の間に行いましょう。

本格的な成長期前に行う事で成長が鈍化する季節までにしっかりと根を張ることが出来て、調子を崩すことなく冬越しが出来るようになるでしょう。

もし、「春」に植え替えが出来ずに「秋」に植え替えを行う場合は出来るだけ根をいじらないような植え替えを心がけましょう。

「秋」に大胆に根を整理してしまうと成長が止まってしまう「冬」までにしっかりと根を張ることが出来ず、調子を崩してしまうためです。

植え替えは植物の体力をいっぱい使うから休ませてあげる事が大事だよ!

植え替えを行う際は用土の中に害虫予防の「オルトランDX」と緩効性肥料の「マグァンプK」を入れておきましょう。

害虫予防の「オルトランDX」と肥料の「マグァンプK」は用土に混ぜて使える、僕たちの強い味方だよ!

植え替えは植物の体力を非常に使うので「冬」の休眠時の植え替えは避けましょう。

成長が止まっている時期に植え替えを行ってしまうと、植え替え時のダメージが回復できずに弱ってしまい、最悪の場合枯れてしまうリスクがあります。

春が来てビグエリーが動き出すまで我慢しましょう。

肥料

ビグエリーは植え替え時に元肥、成長期(春〜秋)に追肥を与えるとさらに元気に成長してくれます。

元肥は植え替え後の根の初期生育を助ける肥料だよ!

元肥は「マグァンプK」などの緩効性肥料がオススメです。

緩効性肥料とは?

施用後、養分がゆっくり長期間にわたって放出される肥料のことです。

一度に溶け出さず、土壌中で少しづつ溶けて、植物が長期間吸収できる形で供給されるので、肥料焼けを起こしにくいのも特徴です。

追肥として液体肥料を与える場合は成長期に月1回~2回程度、規定より薄めた液肥を与えましょう。オススメは(ハイポネックス)です。

ですが、液体肥料を多く与える事によって起こる肥料焼けには注意が必要です。

肥料焼けとは?

過剰な肥料により土壌の塩類濃度が高くなり、浸透圧ストレスによって根の細胞が損傷し、植物が枯死または生育障害を起こす現象のこと

春の時期、最初に液肥を与える場合は記載の分量の半分で希釈して与えてあげるのがオススメです。

肥料が上手く吸えて、成長が活発になっていることが確認出来次第、徐々に液肥の量を増やしてあげると良いでしょう。

液肥は薄め薄めを意識しようね!

置き肥を与える場合は、成長期に用土の上に置くだけです。

水やりのたびに緩効性の固形肥料が少しずつ溶け出して肥料成分がゆっくりと効いてくるのが特徴です。

固形肥料(置き肥)の注意点としては固形肥料が直接、株や根に触れないように注意しましょう。

オススメは「マグァンプK小粒」です。

追肥のマグァンプK小粒に関しては用土の表面に一定量ばらまくだけで良いので、使い勝手も良くオススメです。

また、肥料を与えられない場面(植え替え後や植物が弱っている時)では、活力剤のメネデールなどを活用しましょう。

メネデールとは?

植物の成長に欠かせない「鉄」を根から吸収されやすい「イオン」の形で含む活力剤で、植物用のサプリメントのようなものです。

肥料には入っている「窒素、リン酸、カリ」がメネデールには入っていないため、肥料過多などの心配が無い事も特徴。

病気、害虫

ビグエリーは弱っていたり、乾燥した風通しの悪い環境で育てていると「ハダニ」や「カイガラムシ」が付くことがあります。

ハダニは目視では見つける事が難しいほど白く小さな害虫で植物を吸汁し、吸汁された箇所は黄色く変色してしまいます。多く発生するとクモの巣のような糸を植物に張り巡らてみるみる増えていってしまいます。

ハダニが発生してしまった場合は水で全て洗い流したあと殺虫剤を吹きかけて殺虫、予防をしてあげましょう。

カイガラムシも吸汁性の害虫ですが、体長は2mm~6mmほどで目視で確認することができる害虫で繁殖力も高く、殺虫スプレーが効かない個体もいる厄介な害虫です。

また、カイガラムシの排泄物は「すす病」の原因となってしまうので、見つけ次第、ピンセットなどで全て取り除き、害虫予防の為に殺虫剤を散布しましょう。

すす病とは?

植物の汁を吸う害虫(アブラムシ、カイガラムシなど)が排泄物として糖分を排泄し、その害虫の排泄物にカビが生えた状態をすす病という。

おすすめの殺虫剤は「ベニカXネクストスプレー」です。

害虫は同じ薬品ばかりを散布していると耐性を得てしまうので一つの殺虫剤を使用するのではなく、それぞれ違った殺虫剤を定期的に散布し、害虫を根絶しましょう。

害虫は一度発生してしまうとかなり厄介なので、発生する前の予防が肝心になってきます。

そのため、害虫が発生しやすい時期(5月~10月)は月に1回程度、定期的に害虫予防のスプレーを散布し、「オルトランDX」などの薬剤も活用しながら害虫予防をしておきましょう。

日々の観察で害虫が付いていないかを確認することも大事だよ!

最後に

ビグエリーはユーフォルビア属の中では強くて育てやすい品種です。

日本の夏の暑さでもバテずに成長するほど暑さに強く、春〜秋にかけては問題なく成長してくれます。

注意すべきは冬越しです。

ビグエリーは寒さに弱いので、冬はできるだけ暖かい所で日光にあてて管理して冬を越させてあげましょう。

また、年間を通して沢山の日光を当ててあげると、徒長することなく締まったカッコ良い株に育てる事ができるでしょう。

最後まで読んで頂き有難うございます!

一緒にボタニカルライフ楽しみましょう!