シャープな葉の形と立体的な葉脈が美しい植物【アロカシア・ジャクリン】

葉の形は観葉植物のセロームに似ているね!

葉脈がカッコ良いアロカシア属だね!

この記事では実際に【アロカシア・ジャクリン】を育てている私が体験談を踏まえながら育て方を解説していきます!

結論、基本的な育て方はこのような感じです↓

その他にも【肥料、病害虫】なども含めて詳しく解説していきます!

それでは、どうぞ!

\気になる項目へ飛んでね!↓/

【アロカシア・ジャクリン】詳細情報

| 植物名 | アロカシア・ジャクリン |

| 原産地 | インドネシア‐スラウェシ島北部 |

| 分類 | サトイモ科、アロカシア属 |

| 成長適温 | 春~秋(20度~35度) |

| 成長速度 | 速い |

| 暑さ | やや強い |

| 寒さ | 非常に弱い(15度以下は×) |

| 環境 | 直射日光の当たらない明るい日陰、湿度が高く風の流れがある場所 |

| 用土 | ベラボンと軽石を混ぜた資材か水苔がオススメ、ハイドロボールを使った水耕栽培で育てる事も可能 |

| 水やり | 成長期は用土(植え込み資材)の表面が乾いたら、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与える |

特徴

葉の形はセロームに似ている、立体的な葉脈が特徴

深緑と黄緑の葉色のコントラストが美しい

葉の表面をよくみると白い産毛のようなもので覆われている↓

茎は薄いピンク色で斑模様がある↓

葉に光を通すと葉脈がくっきりと浮かび上がって綺麗だよ!

生育環境

ジャクリンはインドネシア・スラウェシ島北部の熱帯雨林に自生しています。

環境としては年間を通して高温多湿で雨量が多い、標高500~1,000m程度の低山帯林です。

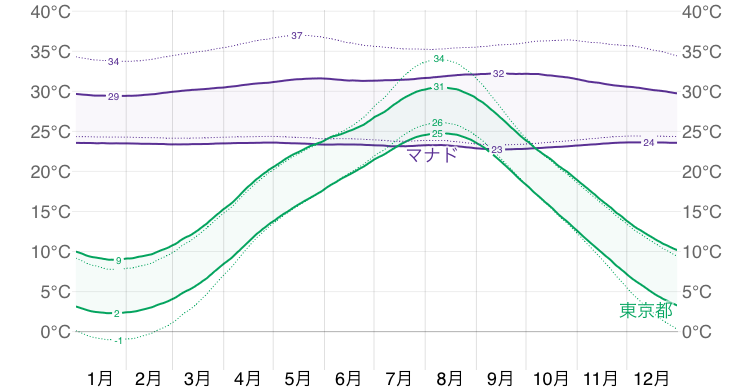

ジャクリンの自生地周辺都市(北スラウェシ州)マナドの年間平均気温は以下の通りです↓

グラフによるとマナドは年間を通して暖かく、23度~32度まで変化します。

また、自生地は「熱帯雨林」なので、湿度の高い環境を好みます。

このことから、ジャクリンの成長適温は20度~35度で冬の寒さには非常に弱いことが分かります。

冬の時期はできるだけ15度以上を保った環境で管理してあげましょう。

冬の間は出来るだけ寒さにあてないように対策をする必要があります。

我が家では、小さめのアロカシアは「IKEAの簡易温室」の中で育てています。

非常に簡易的ですが見た目もオシャレなので、インテリアとして室内に置くことが出来ます。

家の中でも気温が10度近くになってしまう場合は簡易温室+「ヒートマット」の使用がオススメです↓

ヒートマットを簡易温室の下に敷いておけば冬の間も簡易温室内は15度以上をキープすることができます。

簡易温室やヒートマットを用意できないのであれば、少し不格好にはなりますが厚手の透明ポリ袋などで株全体を覆ってあげる事で寒さを多少和らげて多湿の環境をつくる事ができます。

冬の間に寒さで葉を落としてしまってもイモと根さえ生きていれば春になるとまた葉が展開してくれるので、葉がほとんど落ちてしまっても諦めずに暖かい場所で管理してあげましょう。

綺麗なアロカシアを育てるには冬の温度管理が重要だね!

水耕栽培の生育環境

水耕栽培で育てている場合は春~秋の成長期は特に問題は無いですが、冬の時期は用土で育てている時よりも寒さに敏感になってしまうので特に注意が必要です。

日当たり

年間を通して直射日光の当たらない、明るい場所で管理します。

アロカシア・ジャクリンは一般的な観葉植物(ポトス、アグラオネマ)に比べて日当たりの良い場所を好みます。

光量不足になってしまうと、徒長して弱弱しい姿になってしまったり、新芽が小さくなったり、出にくくなったりします。

置き場所としては、年間を通して室内の日当たりの良い窓辺で管理してあげましょう。

元気なアロカシアを育てるには日当たりも重要だよ!

水やり

植物の水やりに正解は無いのであくまで参考程度に読んで頂き、自分の植物の環境にあった水やりを見つけて頂きますようお願いします。

アロカシア・ジャクリンは熱帯雨林原産の植物なので、成長期には非常に水を欲します。

春~秋

春~秋の成長期は用土(植え込み資材)の表面が乾き次第、鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えます。

冬

冬の時期、ジャクリンは寒さに弱いので気温が15度近くになってくると成長がほぼ止まります。

冬の間は水やり回数を減らして(用土の表面が乾いて+4日〜5日後ぐらいに水やり)樹液の濃度をあげてあげると耐寒性を高めることが出来ます。

成長が止まっている時期に用土の乾かない日が長く続くと根腐れの原因になるから注意しようね!

年間を通して成長適温を保てる環境の場合は季節ごとに水やり頻度を変える必要はありません。用土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをしてあげましょう。

水苔を使用している場合

水苔に植え込んでいる場合は年間を通して、水苔の表面が乾き次第たっぷりと水やりを行いましょう。(水苔に植えこんでいる場合も、冬の時期は耐寒性を高める為にいつもより控えめの水やりを行いましょう。)

水耕栽培で育てている場合

水耕栽培で育てている場合は年間を通して水が減ってきたら水を追加します。

水が汚れてくるので1~2週間に1度は水替えを行いましょう。

用土

ある程度の水持ちと通気性のある用土か「ベラボン」や「水苔」を使用しましょう。

以前はジャクリンを「水苔」に植えて育てていましたが、良く根を張って非常に調子よく育っていました。

水苔のメリットとしては水やりのタイミングが分かりやすく、管理がしやすい事です。

デメリットとしては水苔は傷みやすいので一年に一回の植え替えが必要なのと、水苔は用土に比べて根が非常に複雑に絡みつくので、植え替えの際に根を痛めてしまいやすい事です。

「水苔」はアロカシアと非常に相性の良い植え込み資材なのでアロカシア初心者の方は「水苔」での育成もオススメします。

我が家のアロカシア・ジャクリンは現在「ベラボン」と「軽石」を混ぜた用土に植えこんで育てています↓

ベラボンとは?

ヤシの実の繊維を原料とした園芸資材です。通気性、排水性が良く、保水性もあり軽量なのが特徴。

用土の中の通気性が上がる事で植物の根に酸素が行きわたって、根を良く伸ばして元気に成長させることが出来ます。

「ベラボン」と「軽石」を混ぜた資材は水苔に比べて非常に排水性が良いので水やり回数は増えますが、植え替え時の根のダメージを減らすことができます。

水やりが好きな方は、「ベラボン」と「軽石」を混ぜた植え込み資材をオススメします。

もちろん、環境によっても適切な植え込み資材は変わってくるから色々と試してみようね!

ハイドロボール(水耕栽培)について

年間を通して、最低室温18度以上をキープできるなら、ハイドロボールを使った水耕栽培もおすすめです。

ハイドロボールとは?

水と空気を保持できる多孔質の焼成粘土で、清潔・無菌的な栽培を可能にする人口用土です。

主に水耕栽培で使用され、「無機質」「軽量」「多孔質」「養分ゼロ」なのが特徴

養分が無いから、「肥料は必須」だよ!

水耕栽培の場合は水の追加や入れ替えが簡単な底面給水鉢がオススメです。

我が家の水耕栽培で使用している鉢は「Richell‐ミエルノplusポット」です。

水を上から入れる事のできる穴が開いており、鉢の横から見ても水がどれだけ減っているか一目で確認することができるので、非常に使い勝手が良いです。

もちろん、根もぐんぐんと伸びて、アロカシアも元気に成長してくれています。

水耕栽培の肥料に関しては「肥料」の項目で詳しく解説しています。

植え替え

アロカシア・ジャクリンは根の回りが速いので1年~2年を目安に植え替えを行いましょう。

植え替えは成長が活発な時期(春〜秋)ならいつでも問題ないですが、出来ればジャクリンが動き出す春(4月~6月)の間に行いましょう。

本格的な成長期前に行う事で成長が鈍化する「冬」までにしっかりと根を張ることが出来て、調子を崩すことなく冬越しが出来るようになるでしょう。

植え替えを行う際は用土の中に害虫予防の「オルトランDX」と緩効性肥料の「マグァンプK」を入れておきましょう。

害虫予防の「オルトランDX」と肥料の「マグァンプK」は用土に混ぜて使える、僕たちの強い味方だよ!

植え替えは植物の体力を非常に使うので「冬」の成長が鈍化している時期の植え替えは避けましょう。

成長が止まっている時期に植え替えを行ってしまうと、植え替え時のダメージが回復できずに弱ってしまい、最悪の場合枯れてしまうリスクがあります。

必ず春が来てジャクリンが動き出すまで我慢しましょう。

増やし方

アロカシア・ジャクリンは植え替え時に「イモ」を取ってイモから増やすことができます。

植え替え時に根の周りに丸い「イモ」と言われる部分が付いていれば採取します。

株元についてる白くて丸っこいのが「イモ」だよ!

そのイモをとがっている方を上になるように用土や水苔に植え付けて高温多湿の環境で管理していると根がでてきます。

↑ジャクリンのイモは成熟するにつれて硬い表皮に覆われます。

イモは水苔に植え込んでから発根するまでに大体1ヶ月くらいかかるので、気長に管理していきましょう。

地味なイモからこんなに美しい葉を出すなんて面白いよね!

肥料

アロカシア・ジャクリンは植え替え時に元肥、成長期(春〜秋)に追肥を与えるとさらに元気に成長してくれます。

元肥は植え替え後の根の初期生育を助ける為に最初に入れる肥料です。

元肥は虫のわかない、肥料焼けのしにくい、「マグァンプK」などの緩効性肥料がオススメです。

緩効性肥料とは?

肥料の溶け方を遅くしたもので、植物の成長に合わせてゆっくりと土に溶けだす肥料。

植物が肥料を欲しい時に必要なだけ肥料成分を与える事が出来るので、肥料焼けを起こしにくいのも特徴です。

アロカシア属は肥料を好むので、成長期(春〜秋)には液肥で追肥を行いましょう。

追肥として液体肥料を与える場合は成長期に1~2週間に1回程度、規定通りに希釈した液肥を与えましょう。オススメは(ハイポネックス)です。

(ハイポネックスを与える場合は1000倍に希釈します。)

水耕栽培時の肥料について

水耕栽培のアロカシアに関しては1〜2週間に1度、水換えの際に液体肥料を混ぜています。

我が家で使用している肥料は「ハイポニカ液体肥料」です。

A、Bの肥料を水に溶かして使用するタイプの液肥で、我が家では週に1度水換えの際に500倍に希釈して与えています。

「ハイポニカ液体肥料」を500倍に希釈するには2Ⅼの水に「A液4ml」と「B液4ml」を入れて混ぜ合わせます。

やはり、アロカシアは肥料が大好きなようで、肥料をちゃんと与えるようにしてから、すごく調子が良く、力強い葉っぱを広げてくれるようになりました。

肥料が大好きな植物であっても、肥料を濃いめに与えるのはNGです。

必ず液肥は希釈倍数を守って与えましょう。

液肥は濃くても薄くても良いことないぞよ!

また、肥料を与えられない場面(植え替え直後や植物が弱っている時)では、活力剤のメネデールなどを活用しましょう。

メネデールとは?

植物の成長に欠かせない「鉄」を根から吸収されやすい「イオン」の形で含む活力剤で、植物用のサプリメントのようなものです。

肥料には入っている「窒素、リン酸、カリ」がメネデールには入っていないため、肥料過多などの心配が無い事も特徴。

害虫

アロカシア・ジャクリンは「ハダニ」や「カイガラムシ」などの害虫が付くことがあります。

ハダニは暖かい時期に、葉の乾燥が続いたり、株が弱っていると発生しやすい害虫で、葉の養分を吸汁して植物を徐々に弱らせていきます。

小さな点がハダニ↑よく見ると動いているのが分かります。

ハダニは葉の裏側に付きやすいから、こまめに確認してあげようね!

ハダニの予防方法としてはこまめな葉水で葉の乾燥を防いであげましょう。

カイガラムシも吸汁性の害虫で植物に付くと吸汁し、植物を弱らせていきます。

また、排泄物は「すす病」の原因になってしまうので、見つけ次第ピンセットなどで取り除きましょう。

すす病とは?

植物の汁を吸う害虫(アブラムシ、カイガラムシなど)が排泄物として糖分を排泄し、その害虫の排泄物にカビが生えた状態をすす病という。

アロカシアの「葉裏の葉脈」や、株元の「葉鞘(ようしょう)の中」に付くことが多いです。

カイガラムシが潜む場所になってしまうため葉鞘(ようしょう)が枯れ込んできたら取り除きましょう。

害虫は一度発生してしまうと、駆除するのが大変だから発生してしまう前の予防が肝心だよ!

害虫が発生しやすい時期(6月~9月)に月に1回のペースで「オルトランDX」を用土に撒いたり、「ベニカXネクストスプレー」などを吹きかけると安心です。

最後に

アロカシア・ジャクリンは日当たりの良い場所で成長期に適切に肥料を与えてあげると、大きく綺麗な葉を展開してくれます。

気を付けなければならないのはやはり、冬越しです。

冬場は特に暖かい場所で管理してあげましょう。「簡易温室」や「ヒートマット」があれば寒い冬の時期も葉をあまり落とすことなく冬越しさせる事が出来るので冬前に準備できる方はしておきましょう。

アロカシア属はどうしても、温度変化や湿度落差で葉が垂れたり黄色くなってしまう事もありますが、その場合はあまり気にせず、次の綺麗な新芽を開かせるくらいの気持ちで育てましょう。

最後まで読んで頂き有難うございます!

一緒にボタニカルライフ楽しみましょう!